小雪(しょうせつ) 11/22~

暦の上では、寒くなって雪が降る頃です。ただ、実際に雪が降るかどうかは、地方によって様々ですし、年によっても違います。わずかな雪が降る頃という意味です。山などに雪がみられる時期ですが、それほど多くないことから小雪と呼ばれるようになりました。

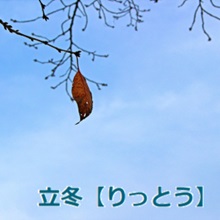

立冬(りっとう) 11/7~

暦の上での冬の始まり。冬の訪れを告げる「木枯らし一号」もこの頃。北風が身にしみる時期。立冬(りっとう)とは、冬がはじまる頃。木枯らしが吹き、木々の葉が落ち、はやいところでは初雪の知らせが聞こえてきます。真冬の寒さに備えて、冬の準備を始める「こたつ開き」の時期でもあります。