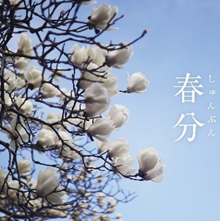

春分(しゅんぶん)

3/20~4/3

立春から始まる春の中間点。

昼と夜の長さがほぼ同じになる日。

春分には太陽が真東から昇って真西に沈み、昼と夜の長さがほぼ同じになります。

この日を境に夏至までの間、少しずつ日脚が伸び昼の時間が長くなっていきます。

春分の中日として前後3日間、合わせて7日間ずつが「お彼岸」の期間となります。

雷乃発声(かみなりすなわちこえをはっす)

末侯:3/30~

恵の雨をもたらす雷が遠くの空で鳴り始める頃。

冬の間鳴りを潜めていた雷が春の訪れを告げるように鳴り始める頃。

春雷を意味し、秋分の初候である「雷乃収声(かみなりすなわちこえをおさむ)」と対になっている。

桜始開(さくらはじめてひらく)

次侯:3/25~

うららかな春の陽気に誘われて桜の花が咲き始める頃。

昼夜の長さが同じになる春分になり、うららかな春の陽気に誘われて桜の花が咲き始め、お花見の季節がやってくる頃ということが表現されています。

雀始巣(すずめはじめてすくう)

初侯:3/20~

スズメが巣を作り始める頃。

寒さが薄らぎ、春の訪れが実感できるようになります。 七十二侯は「雀始巣(すずめはじめてすくう)」で、二十四節気「春分」の初侯となります。 雀が巣作りを始める頃という意味で、この日を境に、北半球では日脚が少しずつ長くなります。