今日の趣き -blog-

本ページはプロモーションが含まれています。

目次

1.春分の日の由来~宮中祭祀とお彼岸

2.西方の「彼岸」への供養と極楽浄土への想い

3.春分の日の天文学、暦が農業の指標

4.春のお彼岸はぼたもち、法要の後の精進料理

5.暑さ寒さも彼岸まで、春分の日を過ごす

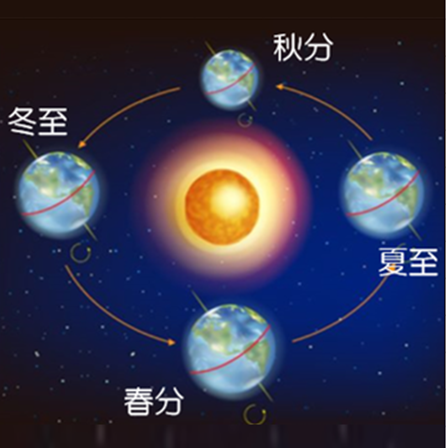

太陽が春分点を通過する瞬間を含む日は「昼と夜の長さが同じになる日」といわれ、この日が春分の日(しゅんぶんのひ)です。この日を境に昼がだんだん長くなっていき、夜が短くなり、春の訪れを実感する季節の節目となる日です。しかし、厳密にいうと、春分の日は、実際には昼の方が少し長くなります。季節の変化を表す二十四節気のひとつで、 冬が終わりを告げ春の訪れが感じられるこの日を、昔から人々は自然に感謝し春を祝福する日として祝っていました。

この日は国民の祝日で、戦後の1948年に公布、施行された「国民の祝日に関する法律(祝日法)」により制定されました。祝日法上の春分日は毎年3月20日~21日ごろのいずれか1日とされています。日付が指定されていないのは、太陽が春分点を通過する瞬間が「春分」と定義されているからです。春分を含む日のことを「春分日」とし、「自然をたたえ、生物をいつくしむ日」とされています。

1.春分の日の由来~宮中祭祀とお彼岸

古くから春分の日には「春季皇霊祭(しゅんきこうりょうさい)」、秋分の日には「秋季皇霊祭(しゅうきこうりょうさい)」という宮中祭祀が執り行われてきました。皇霊祭は歴代の天皇、皇族が祀られ、現在の皇族も出席される宮中祭祀です。春分の日は、立春からはじまる二十四節気の4つ目の節である「春分」と、皇室の行事「春季皇霊祭」に由来します。春季皇霊祭は、現在でも行われている宮中祭祀の一つで、毎年の春分の日に行われる大祭です。

大祭とは、皇居の宮中三殿で、天皇が執り行う祭祀のことです。この日は歴代の天皇、皇族の御霊(みたま)が祀られる皇霊殿にて「春季皇霊祭の儀」など祭祀行事が行われます。この祭祀は、戦前の日本では非常に重要な儀式の一つでした。そのため、さまざまな変遷がありましたが、1948年に「国民の祝日に関する法律」によって祝日に制定されました。この法律には、春分の日は「自然をたたえ、生物をいつくしむ日」、秋分の日は「先祖をうやまい、亡くなった人々をしのぶ日」として記載されています。

春分の日と前後3日間を合わせた7日間のことを「お彼岸」と呼び、ご先祖さまを供養する日になり、お墓参りをしたり、ぼたもちをお供えしたりする日でもあります。春分の日が、お彼岸の中日にあたり、仏教において、春分の日と秋分の日は、あの世とこの世がもっとも近づくと時期とされています。そのため、現代においてもこの期間にはお墓参りに行ったり、仏壇にお供えをしたりします。寺院においては「彼岸会(ひがんえ)」という法要が行われます。お彼岸こそ、家族そろってお寺をお参りして、お墓参りに行くいい機会です。家の仏壇にも、ご先祖さまや故人の供養のためにもお供えし、お墓参りに行くことなくても、手を合わせて故人を尊ぶのもよいことでしょう。

春分の日は「自然をたたえ、生物をいつくしむ日」という意味があります。冬の寒さが過ぎ、春が始まる季節に、暖かさを感じながら、自然と触れ合う時間は貴重なことなのでしょう。身近な公園を訪れたり、海、山や川などのレジャーに出かけるのもいいでしょう、気軽に近所の公園を散歩したり、花を飾ってみたりと、身のまわりにある自然に目を向けてみましょう。

2.西方の「彼岸」への供養と極楽浄土への想い

秋分の日はお彼岸の中日で、先祖を供養するこの期間に、ご先祖様への感謝の意味を込め、お墓参りや仏壇の掃除、お供えなどの供養の行いを通して仏教修行に触れることができます。お彼岸では、先祖を供養することで、自分自身の日頃の行いを振り返り、見つめ直す機会でもあります。菩提寺では「彼岸会」の法要が行われ、亡くなった人を供養し、僧侶による読経や参列者による焼香などが行われます。

現世は煩悩(ぼんのう)に満ちており、私たちの生きている迷いの世界を「此岸(しがん)」と呼びます。対して「彼岸(ひがん)」とは、煩悩を解脱した「あの世」のことです。煩悩の川を越えた先にある「さとりの境地」を意味する言葉で、「極楽浄土(ごくらくじょうど)」を喩(たとえ)えた言葉としても用いられます。

西方の遥か彼方に浄土の世界「彼岸」があるとする「西方浄土(さいほうじょうど)」の考えに基づき、「太陽が真東から出て真西に沈むお彼岸の時期は、浄土への道しるべができる時」とされていました。春分の日と秋分の日の期間は、昼夜がほぼ同じ長さになることから、1年の中でこの世とあの世との距離が最も近くなり、思いが通じやすくなる時と考えられていたのです。

西方とは、本来一定の方向に定められることのできない浄土を、私たちに合わせて示された私たちの人生の目的地、行先であるあの世です。 そして、西というのは、一日の始まりに太陽が東から昇り、一日の終わりには西へ沈むように、私のいのちが終わる時に、私たちの進むべき世界、道筋を指し示していているのです。「彼岸」という言葉は、サンスクリットの「パーラミター(波羅蜜多)」を「到彼岸(とうひがん)」と訳したことに由来し、「岸の向こう」という意味があります。

2025年の春のお彼岸は、3月17日(月)が彼岸入り、3月20日(木・祝)の春分の日が中日で、3月23日(日)が彼岸明けとなります。春分の日は「自然をたたえ、生物をいつくしむ」といわれ、祝日です。お彼岸のときは、お寺の法要に参加したりお墓参りに行い、先祖や故人を偲び供養するのです。

3.春分の日の天文学、暦が農業の指標

国民の祝日のうち、春分の日と秋分の日は、具体的な日付が定まっていません。春分の日は、その年によって3月20日だったり、21日だったりします。それは、日本の天文学を担う研究機関である国立天文台が、二十四節気および雑節について細かく計算し、日時を割り出した暦要項に基づいているからです。春分の日と秋分の日については、国立天文台がWebサイトなどで公表しています。

春分の日は、天文学上の春分点を太陽が通過する日です。太陽が春分点を通過すると、昼夜の長さがほぼ等しくなります。春分点とは天球上の黄道と赤道が交わる2つの交点のうち、太陽が赤道の南から北に抜ける点です。太陽が春分点を通過すると、太陽の黄経が0度に達します。地球の公転日数は365日ではなく、実際には365日5時間48分45.147秒で6時間弱のずれがあります。地球の公転がぴったり365日にならないため、4年に1度、うるう年で1日を挿入して遅れを修正していますが、それでも完全に元には戻らず、日にちにずれが生じるのです。

うるう年がある場合は1日早くなるため、日付がずれることがあります。長期的に見ると、春分の時刻は少しずつ早まっていき、2024年からは3月20日が春分日になる年と3月21日になる年が交互に続くことになります。2025年の春分は、「太陽の黄経が0度になる日時は、3月20日の18時01分」なので、3月20日なのです。

太陽の動きをもとに一年間を24つに分けた二十四節気のひとつである春分は、季節の指標として使われます。古代中国が起源で、平安時代に日本に伝わり、使われています。農業が中心の古代の生活において、農作物の作付け、収穫を行う際の時期を見極めるのはとても重要なことでした。1年間の農作業のスケジュールにより正確を期すために、細かく季節を分ける必要がありました。そうして生まれたのが二十四節気です。この春分を目安に、農作物の作付けや収穫の時期を見極め、農作業を本格的にタートする目安になります。春分の日は自然を相手にする農業にとって、豊作祈願のための大切な日でした。

4.春のお彼岸はぼたもち、法要の後の精進料理

春分の日にぼたもちを食べるのは、小豆の赤い色に魔除けや邪気を払う力があるとされ、ご先祖様への感謝の気持ちを込めてお供えする意味合いもあり、古くからご先祖様への供養として、お墓や仏壇にぼた餅を供えたり食べたりしていました。やがてこの風習は、春分の日にぼたもちを食べる習慣になったといわれています。

ぼた餅は「牡丹餅(ぼたもち)」とも書き、名前のとおり牡丹の花が由来です。 ぼた餅は、もち米とうるち米を混ぜ合わせたものをあんこで包んだ食べ物で、基本的にはこしあんを使用します。前年の秋に収穫した小豆は、年を越すと硬くなるため、すり潰した小豆の粉でこしあんを材料にしました。秋のお彼岸では、収穫したばかりの柔らかな小豆が材料のつぶあんで、秋の萩の花を模した「お萩(おはぎ)」を作り、お供えしました。

春のお彼岸の法要を行った後、食事をする際は精進料理がよいでしょう。 仏教では殺生を禁じており、肉や魚などを避けて煩悩を刺激しない食べ物にするのがよいとされています。 精進料理は、野菜や穀類、豆類や海藻などの食材を使った食べ物で、おかずにご飯や漬物、汁物になります。精進料理は春のお彼岸のお供え物として仏壇にお供えするとともに、お食事として頂きます。味付けは、薄味に仕上げられているのが特徴です。

そばやうどんを食べることもあり、「彼岸そば」や「彼岸うどん」とも呼ばれています。お彼岸の時期は季節の変わり目に当たるため、そばやうどんといった胃腸にやさしい食べ物で内臓を清めるとよいとされ、「五臓六腑の汚れを清める」とされます。具材に肉や魚は使わず、油揚げや野菜などを使うことで、仏教行事にふさわしい精進料理になります。野菜やきのこの天ぷらは、肉や魚、卵などを避けた食材を使う「精進揚げ」とも呼ばれます。春のお彼岸には、たけのこやタラの芽、菜の花などの季節の食材を使います。

春分の日には赤飯も食べられます。赤飯にもぼたもちやおはぎと同じく、小豆に込められた邪気払い、魔除け、厄除けの意味があるとされています。いなり寿司や五目寿司も、肉や魚を避けて、山菜やレンコンの酢漬けを使います。お寿司は特別感があるため、家族や親戚が集まるおもてなしの食べ物としても喜ばれるでしょう。

5.暑さ寒さも彼岸まで、春分の日を過ごす

残暑は秋の彼岸までに治まり、余寒は春の彼岸までに和らぐので、それ以後は過ごしやすくなることを、古くから「暑さ寒さも彼岸まで」といわれてきました。「夏の暑さも冬の寒さも、続くのはお彼岸の時期までで、それ以降は和らいでいく」という意味を持った慣用句です。厳しい寒さも緩み、一年のなかでも過ごしやすい頃が始まるという意味に使われますが、辛いこともいずれ終わる、厳しい状況もやがては終わりが訪れるという言葉としても使われます。

気象庁などの観測データによれば、残暑は秋の彼岸までに治まり、余寒は春の彼岸までに和らぐので、それ以後は過ごしやすくなるという状況は、概ね的を射ているといわれています。ただし、北日本と南日本では大きな差があり、年によっては、春分を過ぎて降雪・積雪・凍結・結氷・降霜などの冬の季節現象があったり、気温では真冬日・冬日になることもあります。また、秋分を過ぎても猛暑日・真夏日・熱帯夜などの夏の季節現象になることもあります。

春分の日と秋分の日は昼と夜の長さが同じといわれますが、気候も同じになるわけではありません。暑さは秋分の時期のほうが10度以上も気温が高いのですが、厳しい暑さや寒さも収まる頃なので、「暑さ寒さも彼岸まで」といわれるようになり、慣用句として定着していきました。

春分や秋分の日には、太陽が真東から昇り真西に沈み、昼と夜の長さがほぼ同じになります。春分を過ぎると昼間の時間が長くなり、暖かくなっていきます。お彼岸が訪れるたびに、昔の人々は季節の移り変わりを敏感に感じ取り、生活に取り入れて暮らしていました。彼岸の時期には、先祖供養のためにお墓参りをする風習があります。これは、西方浄土である彼岸と、私たちの此岸が最も通じやすくなると考えられていたためです。また、季節の変わり目に合わせて体調を整えるための工夫も行われていました。例えば、春の彼岸の頃には、冬の寒さで縮こまった体をほぐすために、軽い運動やストレッチを行うことです。また、秋の彼岸の頃には、夏の疲れを癒すために栄養価の高い食事を摂ること、旬の食材を使った料理や、体を温める食材を取り入れることで、体調を整えていたようです。

もともとこの時期はお彼岸でもあり、ご先祖を祭り感謝してきた風習があります。季節の変わり目に、春は五穀豊穣を祈り、秋は収穫に感謝する行事が行われてきたのは、日本で育まれた風土といえるのです。