出会う一品 -blog-

本ページはプロモーションが含まれています。

目次

1.豆の種類、含まれる栄養素の違いで分類

2.大豆は「畑の肉」、加工方法による食品の種類の幅広さ

3.味噌の健康効果

4.醤油の健康効果

5.納豆の健康効果

6.豆腐、厚揚げ、油揚げ、がんもどきの健康効果

7.凍り豆腐(高野豆腐)の健康効果

8.煎り豆、きな粉の健康効果

9.豆製品その他の健康効果(豆乳、湯葉、おから、大豆油)

日本人にとって、古くからなじみの深い食材でり、豆腐、納豆、味噌、醤油といった加工品だけでなく、和菓子にも欠かせません。さらに節分などにも用いられ、日本人の暮らしの中に息づいてきました。約2000年前に中国から渡来した大豆は、仏教の伝来により、肉食に替わる貴重なタンパク質供給源でした。広く栽培されるようになったのは鎌倉時代以降のことです。

大豆の加工品には大豆を発酵させた味噌、醤油や納豆、発酵を伴わない豆腐やがんもどき、油揚げなどがあります。 大豆は栄養価が高く、タンパク質が豊富で、食物繊維やビタミン、ミネラルなども含まれており、健康的な食生活を支える重要な食材です。

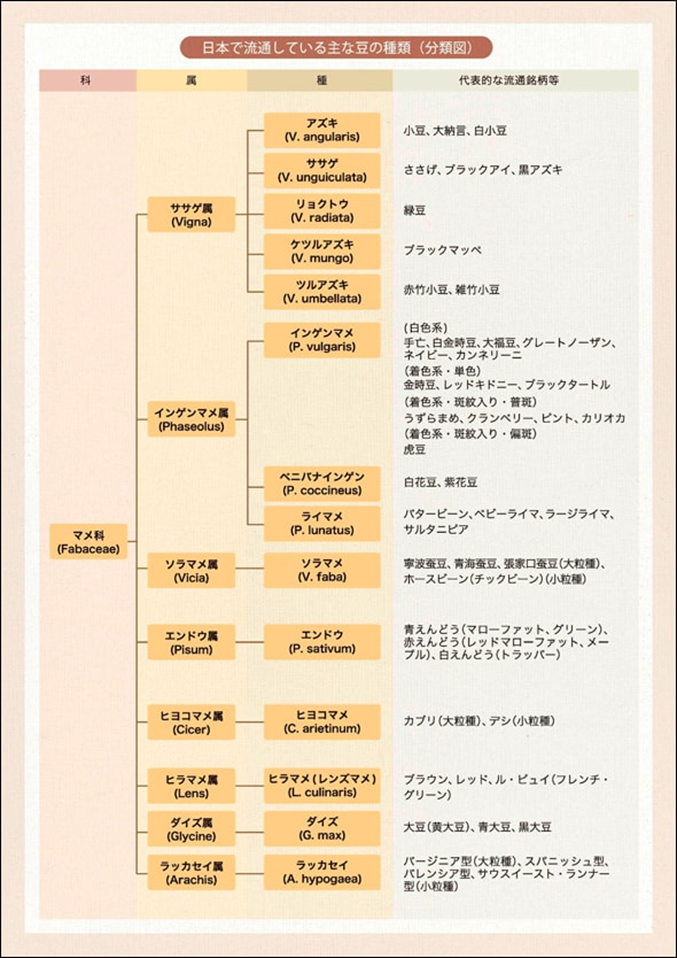

1.豆の種類、含まれる栄養素の違いで分類

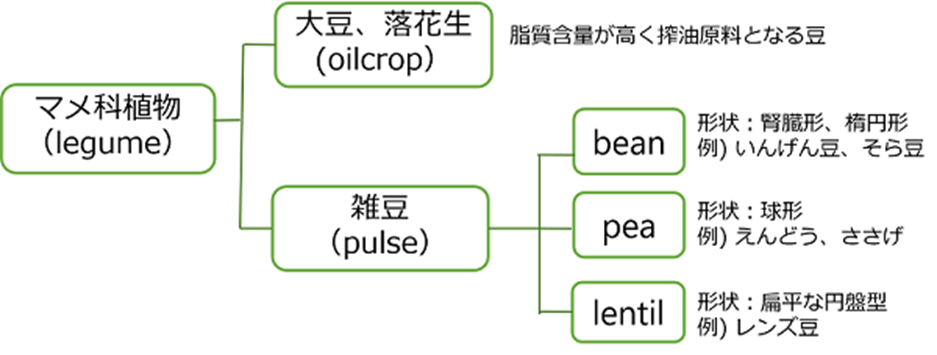

世界で食用とされている豆は約70から80種類あるといわれています。一般的に「豆」とは、植物分類学上、マメ科に属する植物の種子をさし、日本の市場で流通している「豆類」とは乾燥穀物向けに収穫される作物のみを指し、同じマメ科でも、野菜に分類されるさやいんげんなどは対象外、油の抽出や種子用が目的の作物も、「豆類」には含まれないとされています(国連食糧農業機関の「マメと派生産物」の定義による)。

ダイズ属

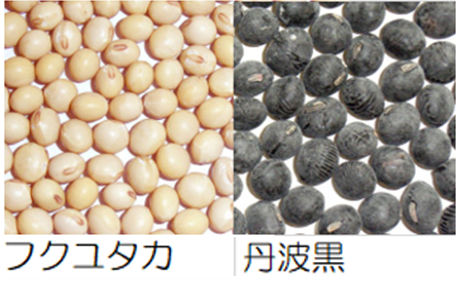

「豆の王様」「畑の肉」と呼ばれるほど栄養価の高い大豆。豆腐をはじめ、納豆、味噌、醤油、大豆油などの原料として、日本人の食生活を支えている重要な豆です。おなじみの黄大豆のほか青大豆、黒大豆、赤大豆、茶大豆など、熟した豆の色で種類が分かれます。

全国的に栽培されていて、未成熟な状態で収穫されたものは「枝豆」として食べられています。枝豆は枝付きのまま、茹でて食べたことがその名の由来です。

ササゲ属

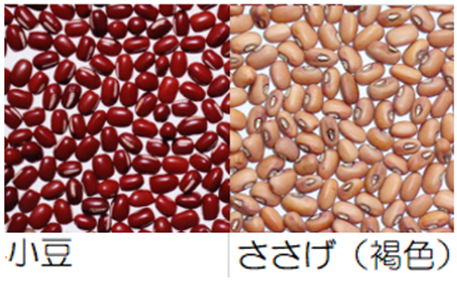

ササゲ属の仲間には小豆、大納言、ささげ、緑豆などがあります。小豆は和菓子に欠かせないあんの原料で、主な産地は北海道。小豆の中でも大粒な品種群は大納言と呼ばれます。

ささげは小豆に似通っているものの、別種とされています。小豆は煮たときに皮が破れやすいため、腹が割れる「切腹」を連想させることから武家社会で嫌われたといわれ、赤飯を炊く際、主に関東地方では、小豆より皮が破れにくく煮くずれしにくいささげが使われたそうです。

インゲンマメ属

インゲンマメ属は、豆のサイズや色、柄が多種多様。代表的なものは、金時豆、うずら豆、大福豆、白花豆、紫花豆、とら豆、手亡、レッドキドニーなどがあります。国内の主な産地は北海道です。

諸外国では煮物、焼き物、サラダなどさまざまな料理に広く使われていますが、日本では多くがあんや和菓子、煮豆、甘納豆の原材料として作られています。残りは小袋入りの乾燥豆として流通し、家庭料理に使われています。

ソラマメ属

完熟したそら豆は乾燥させて使用することが多く、煮豆、おたふく豆などの材料に使われます。熟す前の黄緑色のものは野菜として店頭に並び、塩茹でにして食べるのがポピュラーな食べ方です。

莢(さや)が空を向いていることから「空豆」と呼ばれるほか、莢の形が蚕に似ていることや、蚕が繭を作る時期においしくなることなどから、「蚕豆」と書いて「そらまめ」と読むこともあります。

エンドウ属

若い莢を食べるさやえんどうや、熟す前の状態のグリーンピース(青えんどう)のほか、成熟してから収穫した赤えんどう、白えんどうなどがあります。また、豆苗はえんどう豆の若菜で、葉と茎を食べます。

ラッカセイ属

江戸時代に中国から日本へ渡来した際に「南京豆」などの名がつきましたが、その後、普及して「落花生」の名で知られています。由来は、花が地面に落ちて、地中に豆ができることから。脂質を多く含むことから、海外ではピーナッツバターや搾油原料に使われます。国内の主な産地は千葉県、茨城県です。

ヒヨコマメ属

ひよこ豆は鳥のくちばしのような突起があり、文字どおりひよこのような形をした小粒の豆。日本でもカレー、スープ、サラダなどの材料として利用される機会が増えています。世界の生産量の約3分の2がインド産です。

ヒラマメ属

ヒラマメ属に属するレンズ豆は、直径約4から8ミリメートル、厚さ約2から3ミリメートルほどで、凸レンズのような形をしています。扁平な形をしていることから、「ひらまめ」とも呼ばれます。皮付きのものだけでなく皮むき加工をほどこしたものが広く流通しています。主な生産国はインドやトルコなどで、日本では主にカレー、スープ、サラダ、付け合わせなどに用いられています。

豆類は、形状や含まれている栄養素の違いにより、2つに大別されます。まず1つは、高脂肪で油の原料となる大豆や落花生などのグループです。もう1つは、いんげん豆、えんどう、レンズ豆などの“雑豆”と称される低脂肪のグループで、形状によりさらに3つに分類されています。

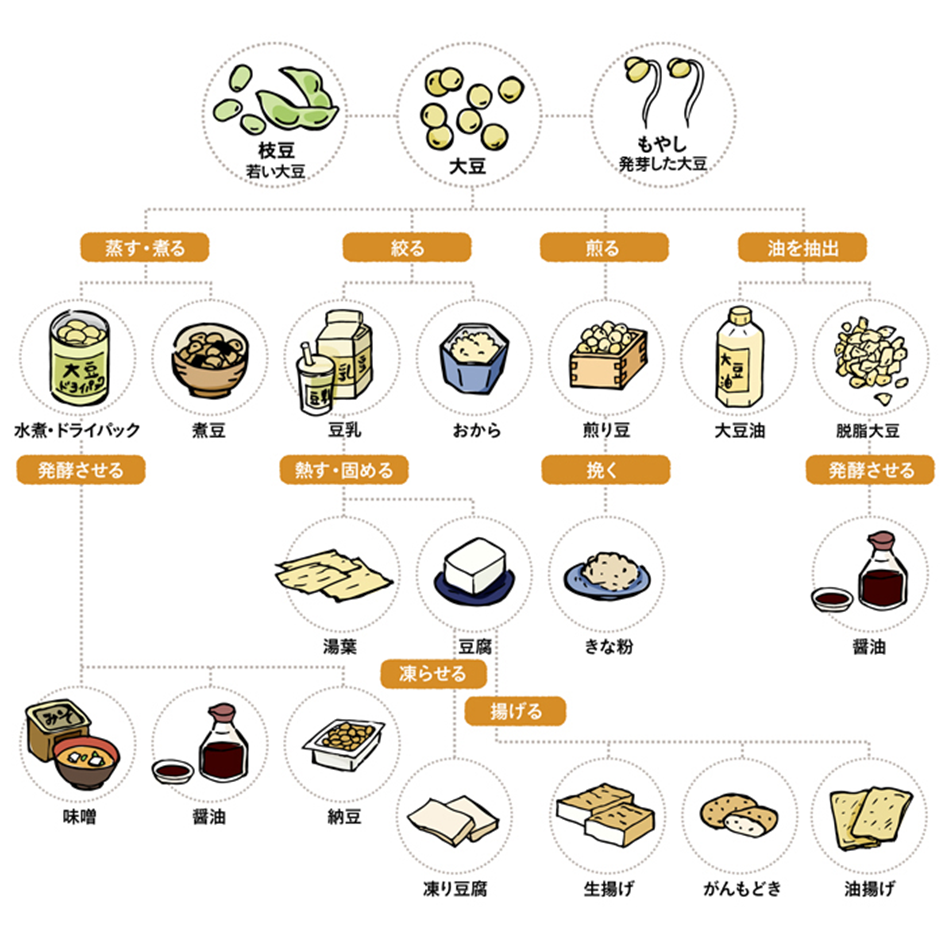

2.大豆は「畑の肉」、加工方法による食品の種類の幅広さ

大豆を加工した食品には、豆腐、納豆、味噌、醤油、豆乳、油揚げ、きな粉など様々なものがあります。これらの食品は、大豆を様々な方法で加工することで作られています。例えば、豆腐は豆乳を凝固させて作られ、納豆は大豆を発酵させて作られます。また、味噌や醤油は大豆を麹菌で発酵させて作られます。

発酵食品 : 味噌 醤油 納豆

非発酵食品 : 豆腐 油揚げ 豆乳 きな粉 おから 湯葉 大豆ミート

大豆は良質なたんぱく質、食物繊維、ビタミン、ミネラルを豊富に含んでいます。大豆を加工することで、これらの栄養素を効率的に摂取できます。

👉 大豆の加工食品14種を一覧で紹介!加工方法や食品成分表から見た違いや豆知識

👉 こんなにあった! さまざまな大豆食品 | 九州まーめん(大豆麺) 公式サイト

3.味噌の健康効果

味噌は、腸内環境を整え、美肌効果、老化防止、生活習慣病予防など、様々な健康効果が期待できる食品です。特に、発酵食品である味噌は、腸内の善玉菌を増やし、便秘解消や免疫力向上に役立ちます。また、ビタミンEや大豆サポニン、イソフラボンなどは、抗酸化作用があり、老化を抑制する効果も期待できます。

植物性乳酸菌は、生きたまま腸まで届きやすく、善玉菌を増やして腸内環境を改善します。また、食物繊維も豊富で、便秘解消に役立ちます.。遊離リノール酸は、メラニンの生成を抑え、シミやソバカスを防ぐ効果があります。メラノイジンやペプチドは、抗酸化作用が高く、老化の原因となる活性酸素を除去する働きがあります。レシチンやサポニンは、悪玉コレステロールを減らし、血圧上昇を抑える効果があります。脂肪酸エチルは、がんを引き起こす物質の力を弱める働きがあると言われています。また、味噌汁を毎日飲む人は、胃がんによる死亡率が低いという研究結果もあります。

味噌は、原料や製法によって様々な種類に分類されます。

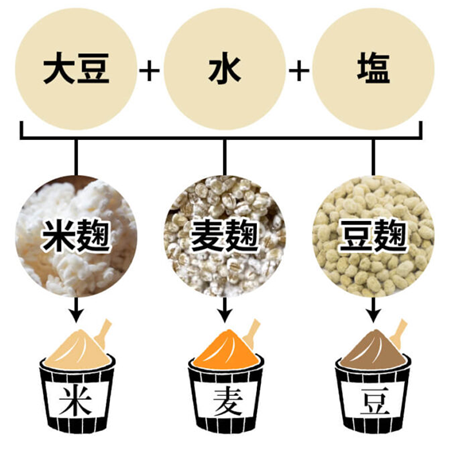

原料による種類としては、米麹の米味噌、麦麹の麦味噌、豆麹の豆味噌、3種もしくは2種調合した調合味噌などがあります。

米みそはお米に麹(こうじ)菌を繁殖させて、大豆と食塩を用いて味噌を作ります。麦みそも同じく、大豆と食塩を配合して、麦を原料とする麦麹を用いて味噌を作ります。また、豆みそは原料が大豆を麹にしたものと塩だけで、米や麦を使わない味噌です。

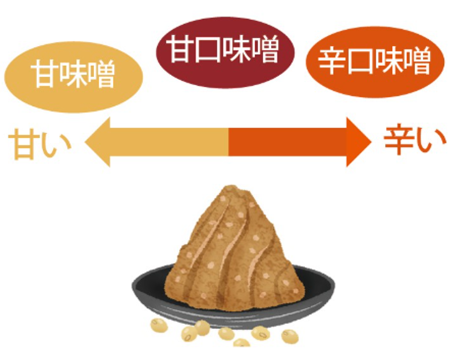

味噌の味は甘口、辛口というように分けられます。辛さ加減は、食塩の量によりますが、もう一つの決め手は「麹歩合」です。「麹歩合」とは原料の大豆に対する米や麦の比率のこと。塩分が一定なら、麹歩合が高いほうが甘口になります。

味噌の色は、出来上がりによって、赤系味噌、淡色系味噌、白味噌に分けられます。その色は、大豆などの原料の種類、大豆を煮るか蒸すか、麹が多いか少ないか、発酵の途中でかき回すかどうかなど、いろいろな条件によって違ってきます。

色によって白味噌、淡色味噌、赤味噌に分けられることもあります。

カクキュー 八丁味噌

カクキューの「八丁味噌」は、大豆と塩のみを原料に大きな木桶の中に仕込み、天然の川石を積んで、2年以上じっくり熟成させて作られます。江戸時代から続く老舗味噌メーカー「カクキュー」の史料館では、昔ながらの味噌づくりの様子を紹介しています。

山万味噌 十二割糀 信州味噌

米糀をたっぷり12割使用した白味噌はまるで麹室にいるような甘い香り。時間をかけるのはもちろん、原料には信州産大豆と国産米、長崎五島灘の塩を使用しました。米糀の甘みにコクと旨みがいっぱい詰まったこの味噌、ぜひご賞味下さい!

ジョウセン 仙台みそ

ジョウセン代表の仙台みそ。大豆のうま味をひきだし、米糀の甘さが程よいスッキリしたおいしさです。近代化した工場で仙台みそが製造されるようになった現代でも、ジョウセンは伝統の配合や製法を守り、今日もみそ造りに励んでおります。

石野 特醸白味噌

京料理に欠かせない白味噌をはじめ、赤味噌、赤だし味噌、珍味・菜味噌など、老舗の味、本場の風味をお届けしています。「石野 懐石白味噌」は、石野味噌が極めた白味噌の逸品です。麹歩合が最も多く、新年を祝うお雑煮には最適のお味噌です。

4.醤油の健康効果

醤油には、抗酸化作用、血圧上昇の抑制、消化吸収の促進、静菌・殺菌効果など、様々な健康効果が期待できます。また、醤油に含まれるメラノイジンやアミノ酸には、老化防止や疲労回復、生活習慣病予防に役立つ成分も含まれています。フラノンやメラノイジンは、活性酸素を除去し、老化や生活習慣病の原因となる酸化を防ぎます。ニコチアナミンやカリウムは、血圧の上昇を抑える効果が期待できます。豊富なアミノ酸は、筋肉の疲労回復や体力増強に役立ちます。醤油に含まれる成分は、コレステロール値の低下や血糖値の上昇を抑える効果も期待できます。

醤油は、胃液の分泌を促し、食べ物の消化を助ける働きがあります。塩分、アルコール、有機酸などが、細菌の増殖を抑制し、食品の保存性を高めます。手作り醤油に含まれる乳酸菌や酵母は、腸内環境を整える働きがあります。醤油は、鉄分の吸収を促進する効果があるという研究結果もあります。

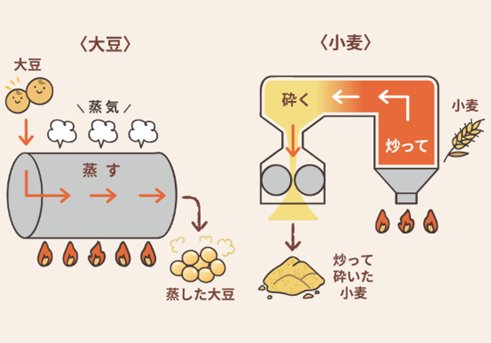

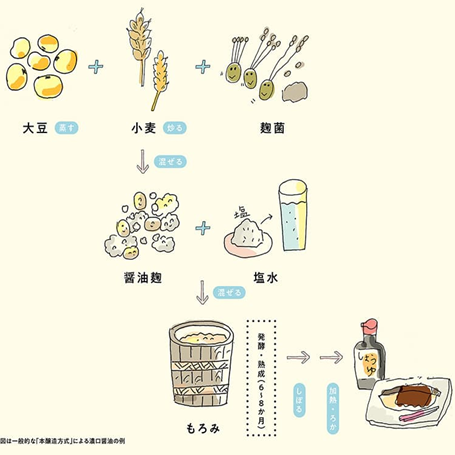

しょうゆの主な原料はうまみのもとになる「大豆」、香りや甘味のもとになる「小麦」、そして「食塩」です。これらの原料は国内産のものも使用されていますが、現在ではほとんどが輸入されたものとなっています。ちなみに大豆はほとんどが、小麦は約8割が、食塩は約9割が輸入。主な輸入先は大豆はアメリカ・ブラジル、小麦はアメリカ・カナダ、食塩はメキシコ・オーストラリアです。

しょうゆの製造過程には、蒸した大豆・脱脂加工大豆と炒った小麦を砕いたものを混合し、そこに種麹を加えて、しょうゆ麹をつくるという工程があります。このしょうゆ麹に食塩水をくわえて、大きな桶やタンクに入れて仕込むことでつくられるのが「もろみ」です。もろみは、仕込み桶やタンクの中で6カ月以上かけて発酵・熟成し、しょうゆ特有の香りやうまみ成分をつくっていきます。

日本農林規格(JAS規格)では、「こいくち」「うすくち」「たまり」「さいしこみ」「しろ」の5種類に分類しています。

濃口醤油

現在、日本のしょうゆ消費量の約8割を占めるしょうゆです。色が濃く、風味も豊かで、一般的な和食によく使われます。つけ、かけ、煮もの料理や合わせしょうゆにも適しています。

薄口醤油

色が淡く、素材の風味を生かすために使われ、料理の色や味わいを生かす関西料理に欠かせないしょうゆです。塩分濃度は薄口醤油の方がやや高めです。

たまり醤油(溜醤油)

大豆を主原料とし、小麦の使用を控えめにするか、全く使用しないため、うま味成分が豊富で、濃厚でとろみのある味わいが特徴です。トロリとしたコクのある味は「さしみだまり」といわれます。

再仕込み醤油

「二度仕込み醤油」とも呼ばれ、生醤油を仕込み水として、再度発酵・熟成させます。濃厚なうま味とまろやかな風味を持つ醤油に仕上がり、「甘露しょうゆ」とも呼ばれ、色も味も濃厚なしょうゆです。

白醤油

小麦を主原料とした、色が非常に淡い琥珀色の醤油で、素材の風味を活かしたい料理に用いられます。うすくちしょうゆより、さらに色の薄いしょうゆです。料理のでき上がりをうすい色に仕上げたいときに使われます。

キッコーマン 濃口醤油

濃口醤油は、最も強いしょうゆ香を有したしょうゆです。しょうゆ本来の味・色・香りの三拍子が揃っています。和・洋・中華どんな料理にも合い、最もよく使われているしょうゆです。クセの強い肉や魚には特にピッタリです。本醸造。JAS特級。

有機栽培で育った丸大豆を原料に、ヤマサの伝統の技でじっくりとつくり上げました。 有機栽培の丸大豆のたんぱく質が、しょうゆ独特の複雑なうま味を醸し出し、 丸大豆に含まれる油脂分が、やさしいまろやかさを生み出します。

ヒガシマル醤油 牡蠣だし醤油

ヒガシマルの牡蠣だし醤油は、瀬戸内産真牡蠣エキスに鰹と昆布のだしを合わせ、特製醤油をブレンド。まろやかなコクとうま味が手軽に味わえる、だし醤油です。とっておきのおいしさを、ぜひ、お好みのお料理で味わってください。

キノエネ醤油 白しょうゆ

うすくちしょうゆよりも更に淡い、琥珀色をしたしょうゆです。主原料は小麦で、少量の大豆が使われています。約3~4ヶ月の期間、温度を一定に保って醸造することによって美しい琥珀色が生まれます。味は淡白ながらやや甘味が強く、独特な香りがあります。

ヒゲタ しょうゆ 特選こいくちしょうゆ

ヒゲタならではの伝統がいきる代表的なこいくちしょうゆです。色、味、香りのバランスが良く、つけ・かけはもちろん、煮物や麺つゆ、天つゆなどにお使いいただいても風味がさえるこいくちしょうゆです。のびが効きますので、加工食品全般に適しています。

マルキン醤油 本醸造こいくち醤油 特級

冴えわたる色・コクのある味・芳しい香りが特徴の本醸造こいくち醤油です。香川県小豆島は、日本で有数の醤油の産地として知られます。しょうゆ蔵が立ち並ぶ地区は「醤(ひしお)の郷」と呼ばれ、約400年にわたり受け継いできた伝統技法が生きています。

5.納豆の健康効果

納豆は健康に良い様々な効果が期待できる日本の伝統的な発酵食品です。主な効果としては、腸内環境の改善、免疫力アップ、骨粗しょう症予防、血栓予防、血糖値上昇の抑制、高血圧予防などが挙げられます。また、納豆に含まれるナットウキナーゼは血栓を溶解し、血液をサラサラにする効果で血流を改善し、イソフラボンは女性ホルモンに似た働きをし、更年期障害や骨粗しょう症の予防に役立つとされています。納豆菌が善玉菌を増やし、腸内環境を整えます。腸内環境が整うことで、免疫力も高まります。ビタミンK2が骨の形成を助け、カルシウムの吸収を促進します。カリウムが体内のナトリウムを排出し、血圧を下げる働きをします。

納豆の種類

「糸引き納豆」と「塩辛納豆(寺納豆)」の2種類に分類され、さらに粒の大きさや大豆の種類によって様々な種類があります。

丸大豆納豆

大豆を丸ごと使用した、最も一般的な納豆です。丸大豆は油分を抽出していない大豆で、まろやかで深みのある風味です。イソフラボンが多く含まれており、更年期障害や骨粗しょう症などに効果があるとされています。 カルシウム・マグネシウム・鉄などのミネラルも多く含まれます。

ひきわり納豆

大豆を細かく砕いた「ひきわり」と呼ばれる状態にしてから発酵させた納豆です。柔らかい食感が特徴です。粒納豆に比べて、食感が柔らかく、消化しやすいのが特徴です。また、ビタミンKなどの栄養素が豊富に含まれ、骨の形成を促進し、骨粗しょう症の予防に役立つとされています。

五斗納豆(ごと納豆)

糸引き納豆に麹菌と塩などを加えて発酵熟成させたものです。塩分が比較的強く、醤油をかけずにそのまま食べられるのが特徴で、冬の間の保存食として、昔は各家庭で手作りされていました。雪割納豆の原型ともいわれ、米沢市を中心とする置賜地域の伝統発酵食品です。

塩辛納豆(寺納豆)

糸を引かない、黒い粒状の発酵食品で、大豆を麹菌で発酵させて作られます。味噌や醤油に似た製法で、納豆菌は使用しません。塩辛さの中に、もろみや赤味噌のような濃厚な風味があり、ご飯のお供やお茶請け、調味料としても利用されます。大徳寺納豆、一休寺納豆、浜納豆など、いくつかの種類があります。

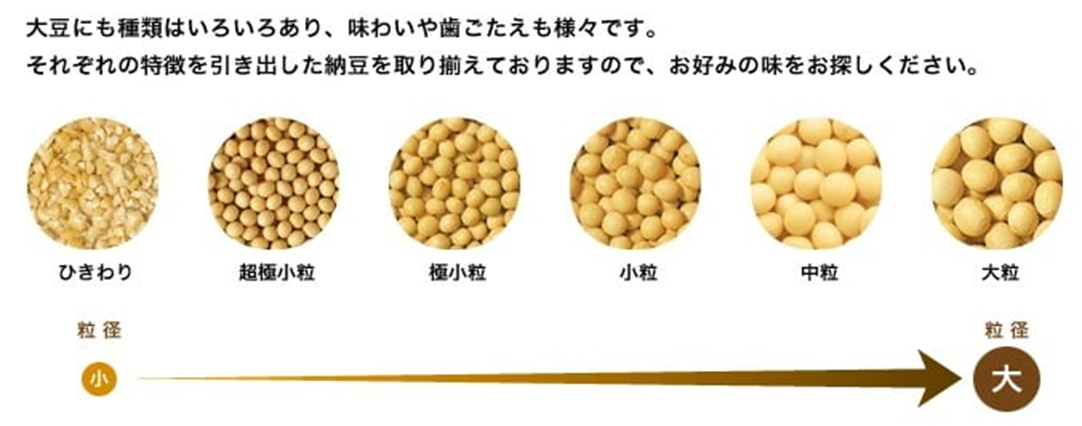

大豆の種類

黄大豆 :クセがなく、あっさりとした味わいで、最も一般的な種類です。生産量も多く、さまざまな大豆加工食品で使われ、納豆や豆腐、豆乳の原料としても馴染みが深い大豆です。

青大豆 :独特の風味があり、少し甘みを感じるのが特徴です。

黒大豆 :納豆特有のにおいが少なく、適度な歯ごたえがあります。

ほかにも、希少な「赤大豆」、緑と黒の2色が珍しい「くらかけ豆」、「白大豆」や「茶大豆」など、さまざまな種類があります。

粒の大きさ

極小粒、小粒、中粒、大粒など、大豆の大きさによって食感が異なります。

大粒:食べごたえがあり、粘りはやや少なめです。

小粒:粘りが強く、ご飯に混ぜて食べやすいです。

極小粒、超極小粒:さらに小さく、食べやすいのが特徴です。

甘納豆

納豆菌ではなく、砂糖で煮詰めたお菓子です。豆類や栗、蓮の実、さつま芋の輪切り(芋納豆)などを砂糖漬けにした和菓子のひとつで、発酵食品である納豆(糸引き納豆)とは関連性はありません。甘納豆は江戸の末期に編み出され、遠州浜松名物「浜名納豆」をもじって「甘名納糖」と命名されたといわれています。

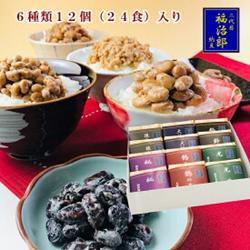

二代目福治郎納豆「大粒納豆 鶴の子」

「大豆の王様」と呼ばれる北海道産鶴の子大豆を100パーセント使用した、当店一番人気の納豆です。直径約1,6センチの大粒納豆は熟成時間が通常の3倍(約72時間)芯までやわらかな豆の美味しさ豊かな納豆です。豆本来の味をお楽しみください。

菊水食品 納豆

菊水食品の納豆作りは、納豆になった時にもっとも美味しくなるように原料の大豆選びからはじまります。輸入大豆を一切使わず、仕入れ先を吟味した国産大豆だけを使用しています。現在は、茨城県産の地塚大豆と北海道産の鈴丸大豆を使っています。

6.豆腐、厚揚げ、油揚げ、がんもどきの健康効果

大豆の加工食品には、発酵を伴わない大豆加工食品があります。

豆腐

良質なたんぱく質、カルシウム、イソフラボン、食物繊維など、様々な栄養素を豊富に含み、健康に良い影響をもたらします。骨粗しょう症予防、生活習慣病予防、美肌効果などが期待できます。

カルシウムが豊富で、骨粗しょう症予防に役立ちます。タンパク質、食物繊維、イソフラボンなどが、血糖値の安定、コレステロール低下、動脈硬化予防に効果的です。ビタミンE、ビタミンB群、ナイアシンなどが、美肌づくりや老化防止に役立ちます。低脂肪、高タンパク質、低カロリーで、満腹感も得やすく、ダイエットに適しています。貧血予防、腸内環境改善、更年期障害の緩和など、様々な効果が期待できます。

豆腐の種類による栄養の違い

木綿豆腐

水分が少なく、タンパク質、カルシウム、鉄分などが豊富です。

絹ごし豆腐

水分が多く、なめらかな食感が特徴で、ビタミンEなどが豊富です。

厚揚げ

豆腐よりもタンパク質含有量が多く、筋肉の修復や成長を助ける良質なタンパク質源です。厚揚げに含まれるイソフラボンは、女性ホルモンのエストロゲンと似た働きをするため、美肌やアンチエイジング効果が期待できます。厚揚げに含まれる不飽和脂肪酸は、血液をサラサラにして、血圧やコレステロール値を下げる効果があります。 生活習慣病の予防に役立ちます。厚揚げにはカルシウムが豊富に含まれており、骨の健康をサポートします。厚揚げには食物繊維が含まれており、消化をサポートし、満腹感を促進します。

油揚げ

良質なタンパク質、ビタミン、ミネラル、食物繊維を豊富に含む栄養価の高い食品です。特に、コレステロールを下げる効果や血糖値の上昇を緩やかにする効果、腸内環境を整える効果などが期待できます。また、腹持ちが良く、ダイエット中の食事にも役立つとされています。

がんもどき

ダイエット、生活習慣病予防、美容、疲労回復、冷え性予防、便秘改善、老化防止など、多岐にわたる健康効果が期待できる食品です。主な栄養素としては、タンパク質、カルシウム、ビタミンK、食物繊維などが含まれており、これらが様々な健康効果の基となっています。

さとの雪 ずっとおいしい豆腐

国産大豆使用の濃厚な豆乳と特殊な紙容器で作られた常温保存可能な豆腐です。保存料は不使用。さとの雪だからこそできた安全・安心な豆腐を様々なシーンでご活用ください。賞味期限は製造日より120日ですが、発送時の残りは80~100日程度となります。

森永乳業 絹とうふ + 絹とうふしっかり

森永乳業のとうふは、発売30年以上のロングセラー商品。大豆を砕いて皮を取り除き、実の部分だけをすり潰す挽き搾り製法で、雑味がなく濃厚な大豆本来の味わいをお楽しみいただけます。「挽き搾り製法」で雑味のない、大豆本来のおいしさを味わえます。

7.凍り豆腐(高野豆腐)の健康効果

凍り豆腐(こおりどうふ)は、良質な植物性タンパク質やカルシウム、鉄分などのミネラル、そして食物繊維が豊富に含まれる栄養価の高い食品です。特に、良質なタンパク質は筋肉や血液、皮膚を作る上で重要で、他の大豆製品と比べても桁違いの含有量を誇ります。また、レジスタントタンパク質という消化吸収されにくいタンパク質も含まれており、血糖値の上昇を抑える効果も期待できます。

豆腐を凍結・乾燥させた凍り豆腐は、「高野豆腐」や「凍み豆腐」とも呼ばれます。鎌倉時代末期に信州や東北地方で生まれたとされ、高野山で生まれた高野豆腐と合わせて凍り豆腐と呼ばれます。凍結と乾燥の過程で独特の食感と風味、高い栄養価を持つようになります。

豊富な栄養を含み、様々な健康効果が期待できる食品です。特に、生活習慣病予防、骨粗鬆症予防、貧血予防、ダイエット効果など、コレステロール値や中性脂肪の上昇を抑制する効果や、糖質代謝を改善する効果が期待できます。カルシウムやイソフラボンが豊富で、骨を丈夫にし、豊富な鉄分が貧血予防に効果的です。低カロリーで、満腹感を得やすく、食物繊維も豊富なので、ダイエットに適しています。

旭松食品 新あさひ豆腐

こうや豆腐は様々な栄養素が詰まったスーパー食材です。新あさひ豆腐は塩分も少なく、また糖質も少ない食材で、様々な料理へ使用することで無理なく塩分・糖質カットできます。またこうや豆腐にはレジスタントタンパク質がたっぷり含まれています。

信濃雪 高野豆腐

【国産大豆100%】国産大豆を使用したこだわりの高野豆腐。にがりを使い、大豆本来の甘みを引き立てています。【小分け】90g×3袋、合計270g。小分けになっているため、湿気に強く、保管が簡単です。【形状】サイコロ状にカットされた高野豆腐。

8.煎り豆、きな粉の健康効果

煎り豆(特に煎り大豆)には、タンパク質、大豆イソフラボン、食物繊維、サポニン、ミネラルなど、豊富な栄養素が含まれており、健康に多くのメリットがあります。具体的には、ダイエット、美肌、骨粗しょう症予防、動脈硬化予防、便秘改善、高血圧予防、免疫力向上などが期待できます。

きな粉は大豆の栄養を効率的に摂取できる食品として知られています。きな粉には、タンパク質、食物繊維、大豆イソフラボン、大豆オリゴ糖、大豆サポニンなど、多様な栄養素が含まれており、骨の健康維持、腸内環境の改善、コレステロール低下、動脈硬化予防、エイジングケアなど、幅広い健康効果が期待できます。

幸田商店 4種の煎り豆

KOUTA HAPPY FOOD MARKET 「4種の煎り豆ミックス」きなこ用に使用している黄大豆・黒大豆・青大豆とだだちゃ豆を丁寧に煎って、4種の煎り豆をミックスしました。大豆は全て国内産。おやつ感覚でカリポリ、色々なお料理にも使用して頂けます。

幸田商店 黒ごま黒糖黒豆きな粉

北海道産大豆を直火焙煎でじっくり丁寧に煎った風味豊かなきなこに、黒ごま、黒糖、はちみつをプラスしました。黒ごま特有のセサミンや大豆イソフラボン・カルシウム・アントシアニンなど、からだにうれしい成分が美味しく摂れる優れものです!

9.豆製品その他の健康効果(豆乳、湯葉、おから、大豆油)

豆乳には、コレステロール値の改善、腸内環境の改善、女性ホルモン様作用、貧血予防など、様々な健康効果が期待できます。また、生活習慣病予防、美容効果、ダイエット効果も期待できるとされています。

豆乳に含まれる大豆タンパク質やレシチンは、悪玉コレステロールを減らし、動脈硬化や高血圧の予防に役立ちます。豆乳に含まれるオリゴ糖や食物繊維が、腸内環境を整え、便秘解消に効果があると言われています。

湯葉は、大豆を原料とする健康食品で、豊富な栄養素を含んでいます。特に、良質なタンパク質、大豆イソフラボン、ビタミン、ミネラル、食物繊維などが含まれており、様々な健康効果が期待できます。

筋肉や臓器を作るのに重要なタンパク質が豊富で、疲労回復や運動能力の維持、免疫力アップに役立ちます。女性ホルモンに似た働きをし、更年期障害の予防や骨粗鬆症の予防、美肌効果などが期待できます。

おからには、食物繊維、大豆イソフラボン、大豆サポニン、レシチン、カリウム、カルシウムなど、様々な栄養素が含まれており、健康効果が期待できます。特に、便秘解消、生活習慣病予防、更年期障害の緩和、むくみ解消、高血圧予防、丈夫な骨や歯の形成などに効果があると言われています。

食物繊維が豊富で、特に不溶性食物繊維は腸のぜん動運動を促し、便秘解消に役立ちます。おからは、様々な料理に活用できる万能食材です。ぜひ、毎日の食事に積極的に取り入れて、健康的な生活を送りましょう。

大豆油には、動脈硬化や血栓の予防、LDLコレステロールの減少、便通改善、骨粗しょう症予防などの健康効果が期待されますが、摂りすぎには注意が必要です。

大豆油に含まれるα-リノレン酸やビタミンEは、血管を健康に保ち、動脈硬化や血栓の予防に役立ちます。また、オメガ6脂肪酸であるリノール酸は悪玉コレステロール(LDLコレステロール)を減らす効果が期待されます。

キッコーマン 調製豆乳

大豆は古くから日本人の食卓に欠かせない食材のひとつです。「畑のお肉」と呼ばれる大豆には、必要不可欠な成分がたくさん含まれており、そんな大豆をギュッと搾ったのが豆乳です。豆乳には良質なたんぱく質やイソフラボン、レシチンが多く含まれています。

J-オイルミルズ 味の素 大豆の油

大豆のコクとうまみが料理をおいしい100%大豆油です。プロの料理人の方々にも使われている大豆まるごと使った油です。揚げもの、炒めもの、ドレッシング等でご使用いただけます。本体容器をペットボトルから紙パックにすることで、プラスチックを削減。

京・美山ゆばゆう豆

遥か昔より愛されてきた京都のゆば。伝統に基づいた独自の製法で消泡剤無添加で作られます。原料は、美山産を中心とした厳選された京都大豆と水のみ。黒豆ゆばの黒豆も京都産を厳選して使用しています。大豆の旨みを感じとれる濃厚な味わいとなっています。

ユウテック おからパウダー

ユウテックの「おからパウダー」は150メッシュの超微粉、業務用で使われている「おからパウダー」です。レタスの約30倍、豆腐の約15倍の「食物繊維」、小麦粉の約1/10の「糖質」。「ビタミンE」をはじめ多くの栄養が豊富に含まれております。

豆の分類 | 公益財団法人 日本豆類協会

大豆の加工食品14種を一覧で紹介!加工方法や食品成分表から見た違いや豆知識も

こんなにあった! さまざまな大豆食品 | 九州まーめん(大豆麺) 公式サイト

醤油のきほん|発酵調味料|みんなの発酵BLEND

納豆の健康効果がすごい!!