今日の趣き -blog-

本ページはプロモーションが含まれています。

目次

1.日本三景とは、日本の代表的な3つの景勝地

2.自然がつくった松島湾、奇跡の地形の成り立ち

3.古代から知られた景勝地、松島の歴史

4.松島の魅力が生み出す、農畜水産・伝統工芸

5.松島の観光、島々が連なる風景と歴史的建造物

四方を海に囲まれた日本には、数多くの絶景が存在します。豊かな自然に恵まれ、四季折々の美しい風景は、一度は訪れてみたい憧れの地であり、長い歴史の中で、いつの世も変わることなく誰もが魅了されています。美しい景観が人々に感動や安らぎを与え、歴史や文化を伝える芸術上・観賞上の価値の高い場所を「名勝(めいしょう)」といいます。日本における文化財の種類のひとつで、日本国および地方公共団体が指定したもので、文化財保護法第109条第1項に規定されています。中でも、特に価値の高いもの、重要なものとして、36ケ所の名勝が「特別名勝」に指定され、日本三景の「松島」「天橋立」「宮島」はいずれも1952年(昭和27年)11月22日に特別名勝に指定されています。

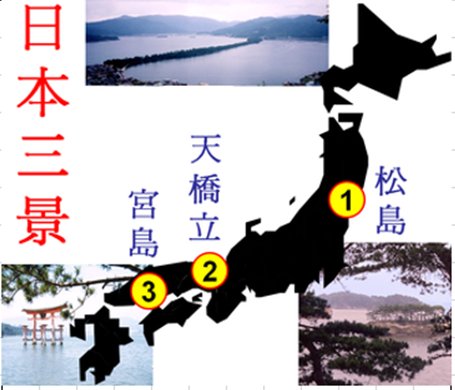

1.日本三景とは、日本の代表的な3つの景勝地

日本三景は、宮城県の松島、京都府の天橋立、広島県の宮島の3つの景勝地のことを指します。それぞれ異なる海の表情や自然を楽しめるのが魅力です。松島は太平洋、天橋立は日本海、宮島は瀬戸内海と、それぞれ異なる海に面しており、いずれも海が見える景色という共通点はありますが、それぞれの海が見せる魅力は異なります。また、訪れる季節や時間帯によって異なる表情を見せてくれます。

海に面した景勝地としては同じですが、東北、近畿、中国と距離が離れ、太平洋、日本海、瀬戸内海での特徴も異なり、それぞれの魅力に溢れています。地勢の変化が自然の奇跡を生んだ松島、天橋立の景観、人が生んだ芸術が自然と調和した宮島は、日本三景として、長い歴史とともに、絶景として親しまれてきました。

松島(宮城県)

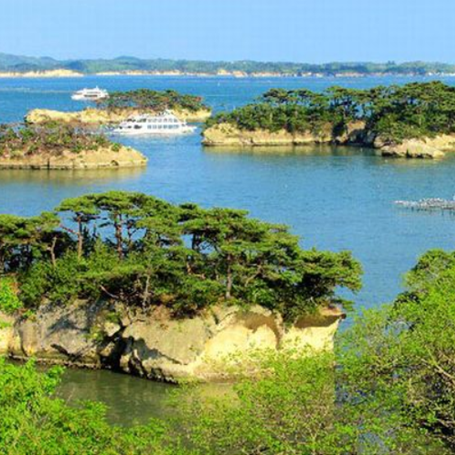

雄大な景観が最大の魅力の日本三景である松島は、松島湾に浮かぶ260もの島々が織りなす美しい景観が特徴です。島々には松が生い茂り、四季折々の自然が楽しめます。松島湾内の美しい眺めを、大型遊覧船でゆっくりと眺め、国の重要文化財に指定されている寺社仏閣を見物できます。おいしい特産物でいっぱいの町には、海産物を焼くお店が多いので、名物グルメを味わえる店からは、いい香りが漂っています。

天橋立(京都府)

京都府北部、日本海の宮津湾にある天橋立は、幅が約20~170m・全長約3.6km、約6,700本もの松が生い茂る珍しい地形です。何千年もの歳月をかけて自然がつくりだした神秘の造形です。阿蘇海と宮津湾を隔てる砂嘴(さし)で、股のぞきで有名な景観は、まるで天に架かる橋のように見えます。天橋立は、日本百選に多数選ばれています。

展望所からの眺めは絶景で、天橋立の中を歩いたり、自転車や船に乗ったり、海水浴場で泳いだりと自然を感じられる楽しみ方があります(天橋立を歩いて渡ると片道約50分、自転車約20分です)。

天橋立は「白砂青松(はくしゃせいしょう)」の松として、何千年も前からこの地に根を生やし、今では6,700本の松と白い砂が美しい景色を保っています。また、海岸の松林は昔から防風林、防砂林、防潮林としての役割をもっており、人の生活と密接に関係しながら維持されてきました。その中には変わった形をした松や、いわれのある松があり、それらを命名松といい、松の側には名前と由来が記されたサインが設置されています。

宮島(広島県)

広島湾の北西部の、嚴島神社の大鳥居が海に浮かぶ姿が印象的な島で、通称は「安芸の宮島(あきのみやじま)」です。島全体が神聖な場所として信仰の対象とされ、世界遺産にも登録されています。海外からの観光客にも人気が高く、「外国人に人気の日本の観光スポット」ランキング上位となり、原爆ドームと並ぶ広島県の代表的な存在です。

古代より、島そのものが自然崇拝の対象であり、平安時代末期以降は、たびたび歴史の表舞台に登場するようになりました。海上に浮かぶ朱塗りの大鳥居と海上に立地している社殿が特徴の厳島神社は、平安時代末期に平清盛が厚く庇護したことで大きく発展しました。海上から望む壮麗な社殿と、借景としての神社背後の急峻な山々という構図は、平清盛の卓越した発想によるものといわれます。

現在、厳島神社付近は「廿日市市宮島町伝統的建造物群保存地区」に選定され、本殿などの建造物は国宝または国の重要文化財に指定されています。美術工芸品・武具類など、清盛が奉納した「平家納経」(国宝)は、平家の栄華を示す豪華絢爛たる装飾が施されています。

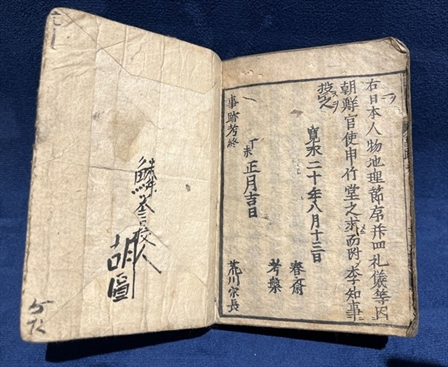

「日本三景」は誰が決めた?

江戸時代のはじめに、全国を行脚し、日本の名所を記録した儒学者・林春斎は、著書「日本国事跡考」で日本の名所旧跡をまとめ、松島、天橋立、宮島の三つの景勝地を「三処奇観」と紹介し、卓越した3つの景観と絶賛したことに由来します。この書物が世に広めるきっかけとなり、現在、「日本三景」と呼ばれ、日本を代表する景勝地として親しまれています。

林春斎の誕生日、7月21日が「日本三景の日」とされています。

林春斎:林鵞峰 – Wikipedia 日本三景の日:日本三景 【公式】 日本三景観光連絡協議会

2.自然がつくった松島湾、奇跡の地形の成り立ち

松島は、宮城県の中央部の松島湾に浮かぶ島々からなる景勝地です。松島丘陵の東端が海に沈んでできた溺れ谷に、海水が入り込んだリアス式海岸となり、山頂が島として残った地形で、多くの島が点在する海域は「多島海」と呼ばれます。約2万年前から3万年前の氷河期以降の地殻変動と、その後の温暖化による海水面上昇によって、約5000年前に形成された溺れ谷に、湾を囲む100メートルほどの山々と、大小260あまりの島々が織りなす自然の造形美が特徴です。

今から2万年前の氷河期には、海面はおよそ100m低く、海岸線はおよそ50km沖合にありました。氷河期が終わり温暖化すると海面は急速に上昇します。約9000年前の松島湾では、海面は現在の高さを基準にすると-30mまで上昇し、海はしだいに現在の湾内に侵入。島々の多くはまだ陸続きでした。

8000年前を過ぎると海面は-10mまで上昇して島々は次第に分断され、そして約6000年前にはほぼ現在の高さ(0m)に到達しました。その後の温暖化による海面上昇によって、約5000年前に現在の松島が形成されたと考えられています。この寒冷な時期から温暖な時期への地球環境の変化が100mの海面上昇をもたらし、松島湾の沈降の原因となりました。松島湾の多島海は、陸地の沈降ではなく海面の上昇によって形成されました。

海面が現在の高さに到達し、水没をまぬがれた峰が島として残り、多島海が完成しました。湾内の穏やかな海と湾の外に広がる豊かな外海の恵みに支えられ、貝塚や人の営みの痕跡が数多く残ります。松島には、壮観(大高森)、麗観(富山)、偉観(多聞山)、幽観(扇谷)という4つの景勝地「松島四大観(まつしましだいかん )」があり、それぞれ異なる視点から松島の風景を楽しめます。

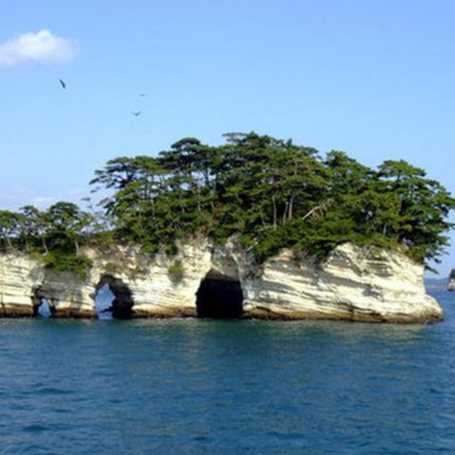

島の多くは凝灰岩でできており、やわらかく削られやすい性質を持つため、海食崖(かいしょくがい)と呼ばれる独特の地形が見られます。大部分の地層は第三紀層の凝灰岩、砂岩、礫岩など侵食に非常に脆い岩質で出来ているため、波に洗われる部分は容易に侵食されます。そのため、多くの小島は上部に松などが植生し、松島という名前の由来にもなっている松は、島や沿岸で自然に育つアカマツと、防災林として植えられたクロマツの2種類があります。海面に近い基部は白から灰白色の岩肌を見せており、さらに、海水面近くが波に洗われて鋭角にえぐられているものもあります。このように、松島は侵食や風化作用を受けやすい地層でで成り立っているため、長い間に風景も少しずつ変化して、度重なる隆起と沈降によって現在の松島の地形がかたち作られました。

3.古代から知られた景勝地、松島の歴史

松島は、日本三景の一つとして知られ、小さな島々が点在する美しい風景は、古くから多くの人々に愛されています。春の桜や秋の紅葉など、四季折々の自然の変化が楽しめます。平安時代の歌人西行や多くの文人や詩人がその美を称え、松尾芭蕉は「奥の細道」の旅の中で松島を訪れています。

戦国時代には、伊達政宗の領地となり、松島の美しさを愛で、建てられた瑞巌寺は、松島の文化的な中心地として栄えました。明治時代以降、松島は観光地としての地位を確立し、多くの観光客が訪れるようになりました。現在でも、その美しい景観と歴史的建造物を楽しむために、国内外から多くの観光客が訪れます。

伊達政宗ゆかりの地としても知られる松島には、歴史的な建造物が多く残されています。

瑞巌寺は、伊達政宗によって再建された禅寺で、国宝にも指定されています。境内には美しい庭園や歴史的な建物があり、静かな雰囲気の中で心を落ち着けることができます。また、瑞巌寺の本堂には、精巧な彫刻や絵画が施されており、見どころが満載です。

円通院は、瑞巌寺の隣に位置する美しい庭園を持つ寺院です。特に秋の紅葉の時期には、庭園が鮮やかな赤や黄色に染まり、多くの観光客が訪れます。また、夜間にはライトアップも行われ、その幻想的な風景は訪れる人々を魅了します。

松尾芭蕉は、俳諧の師であり、日本を代表する俳人です。特に『奥の細道』の紀行文で知られ、1689(元禄2)年に『奥の細道』の旅の中で松島を訪れています。しかし、松島で詠んだとされる「松島や ああ松島や 松島や」という句は、芭蕉自身によるものではなく、後世に創作されたものだという説が有力です。

芭蕉は松島を高く評価し、その美しさを称賛して、松島の景観を「島々や 千々にくだけて夏の海」と表現して句を詠んだものの、満足できず、代わりに同行した弟子の曽良の「松島や 鶴に身をかれ ほとゝぎす」という句を『奥の細道』に掲載しました。芭蕉は松島の景観を高く評価し、中国の洞庭湖や西湖にも匹敵する美しさだと述べています。

4.松島の魅力が生み出す、農畜水産・伝統工芸

松島町では、町の面積の約5分の1が耕地として利用されており、米が主な農産物です。その他、大豆、白菜、大根、ナス、レタス、ホウレンソウ、キュウリなども栽培されています。また、「松島とまと」や環境保全米、熟成蔵出し味噌、特撰梅干し、松乃白雪豆腐、梅ぽん酢なども特産品として挙げられます。

松島町では、畜産業は肉用牛、酪農、養鶏などが中心で、基幹産業である水稲を中心とした農業との複合経営の中で行われています。特に、肉用牛は重要な位置を占めており、子牛を産ませて売る繁殖和牛を飼育する農家や、卵を産ませるためにニワトリを飼育する農家や施設があります。

松島の水産業は、主にカキ養殖を中心とした沿岸漁業が盛んです。松島湾は、浅く閉鎖的な海域であるため、カキやノリなどの養殖に適しており、特にカキ養殖は300年以上の歴史があります。

松島遊覧船での島巡りや、牡蠣などのグルメ、歴史的な建造物など、様々な観光スポットがあります。

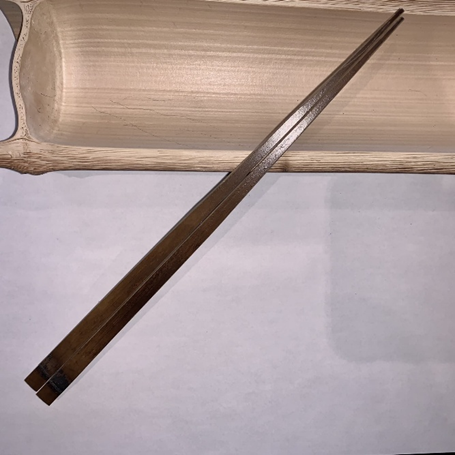

松島には、竹細工、こけし、陶芸など、地域の歴史や文化を感じられる工芸品や体験があります。特に、地元産の竹を使った竹細工や、松島直秀こけしの絵付け体験などが人気です。また、松島離宮では、竹箸作りや金彩体験などの体験も可能です。

竹箸作り体験:竹箸作り体験|宮城県松島離宮

5.松島の観光、島々が連なる風景と歴史的建造物

瑞巌寺といえば、独眼竜で知られる戦国武将・伊達政宗の菩提寺としても有名です。 禅寺らしいシンプルな外観ですが、絢爛豪華な桃山様式の特徴が随所に感じさせる造りとなっており、多くの観光客の心を魅了しています。平安時代に慈覚大師円仁によって開創され、伊達政宗によって再建されました。現在の建物は、5年の歳月をかけて1609(慶長14)年に完成したものです。境内には美しい庭園や歴史的な建物があり、静かな雰囲気の中で心を落ち着けることができます。2016(平成28)年4月には平成の大改修が終わり、国宝の本堂には、精巧な彫刻や絵画が施されており、国の重要文化財の御成門など多彩な文化財が鑑賞できます。昭和30年に重要指定文化財に認定され、昭和34年には国宝に指定されています。

円通院は、瑞巌寺の隣に位置する美しい庭園を持つ寺院です。1645(正保2)年に19歳の若さで亡くなった伊達家2代忠宗の嫡男光宗の菩提寺です。御霊屋(三慧殿)の主扉には日本最古の油絵であるバラの絵が描かれ、別名バラ寺とも呼ばれています。紅葉スポットとして有名な庭園をはじめ、縁結び観音、天然石でのオリジナル数珠作りなど、楽しみも多彩です。

特に秋の紅葉の時期には、庭園が鮮やかな赤や黄色に染まり、多くの観光客が訪れます。また、夜間にはライトアップも行われ、その幻想的な風景は訪れる人々を魅了します。

数珠づくり体験:数珠づくり | 円通院で思い出日和

五大堂は松島湾に浮かぶ小さな島に建てられた仏堂で、松島のシンボル的存在です。807(大同2)年、坂上田村麻呂が東征の際に毘沙門堂を建立したのがはじまりといわれ、のちに慈覚大師円仁が五大明王像を安置したことから、「五大堂」と呼ばれるようになりました。現在の建物は、1604 (慶長9) 年、伊達政宗が東北地方現存最古の桃山建築で再建したもので、1950年には国の重要文化財に指定されました。軒まわりの蟇股は方位に従って、十二支の彫刻が施されています。

朱色の透橋(すかしばし)を渡って訪れることができます。橋床にすき間が設けられており、橋を渡っている途中で、このすき間から海面を覗くことができます。

福浦島は、松島湾に浮かぶ最大の島で、全長252メートルある朱色の大橋は、出会い橋とも呼ばれています。恋人だけではなく、さまざまな良縁を引き寄せるとされています。島内には自然の散策路が整備されており、四季折々の植物や野鳥を観察しながら、ゆったりとした時間を過ごすことができます。四季に応じた草木や草花が咲いていることから、散歩コースとしても有名です。

島内には展望台が設置されており、島の上からは松島湾と福浦橋の全長を眺められます。冬になると、福浦橋と福浦島が雪化粧され、ほかの季節とは違った印象に様変わりします。島内には弁天堂や、プライベートビーチのような小さな浜辺があります。

松島は新鮮な海の幸が豊富で、特に牡蠣が有名です。三陸のおいしい海鮮を味わえる松島さかな市場では三陸の魚がなんでも揃うほど充実しており、約1,500種の魚介類が販売されています。2階には、イートインスペースも用意されており、松島さかな市場の新鮮な海の幸を食べられます。メニューも豊富に用意されており、海鮮物以外にも丼や人気のふかひれを使ったラーメンなども楽しめます。

昼は2階の座敷席から松島湾の絶景を楽しみながら、殻焼き、カキフライ、カキ酢の3種のカキ料理が味わえるカキ三昧セットほか、三陸の海鮮や松島産穴子の丼などを味わえます。夜はその日の仕入れで変わる絶品の魚料理、海鮮丼もあります。

松島を訪れるなら、遊覧船でのクルーズは外せません。松島湾内を巡る遊覧船では、島々の美しい風景を楽しみ、また、ガイド付きのクルーズでは、各島の名前や歴史について詳しく知ることができます。島々の四季の移ろい、自然が生み出した迫力ある姿を間近で見ることができます。日本三大渓の嵯峨渓や奥松島を周遊するコースでは、リアス式海岸特有の景観を楽しめます。

長い年月をかけて、海や波の浸蝕によってできた形状が、仁王像に似ていることから「仁王島」と名付けられました。大自然が作り出した美しい佇まいは、松島湾の象徴的な島として知られています。また松島の東西南北を囲む景勝地「松島四大観」からの眺めも壮観です。

西行戻しの松公園は、歌人の西行法師にまつわる公園です。松島を一望できる場所にあり、松島の象徴にもなっています。園内には西行法師の歌碑もあり、日本文学や歴史が学べるスポットです。園内には200本以上の桜の木が植えられ、春になると桜が咲き乱れ、展望台からは桃色に染まる松島を一望でき、秋には紅葉も楽しめます。

松島周辺は、魅力的な観光スポットが多数あり、仙台市内には、伊達政宗が築いた仙台城跡や、青葉城址公園などがあります。また、美味しいグルメも豊富で、牛タンやずんだ餅など、地元の名物料理を楽しむことができます。松島・仙台の観光地を合わせて、より充実した旅行を楽しむことができます。