伝統工芸品は、織物、染色品、陶磁器、七宝焼、漆器、木工品、竹工品、金工品、仏壇、仏具、和紙、文具(筆、墨、硯、そろばん)、石工品、人形、郷土玩具、扇子、団扇、和傘、提灯、和楽器、神祇調度、慶弔用品、工芸用具、工芸材料、江戸木版画(浮世絵版画)などに分類されます。

出会う一品 -blog-

本ページはプロモーションが含まれています。

目次

1.陶磁器

2.漆器

3.和紙・文具

4.織物・染色品

5.木工品・竹工品

6.金工品

伝統工芸品は、長い年月を経て風土と歴史の中で育まれ、時代を越えて受け継がれた伝統的な技術・技法により作られています。手作りの素朴な味わい、親しみやすさ、優れた機能性等が、大量生産される画一的な商品に比べて、私たちの生活に豊かさと潤いを与えてくれます。伝統工芸品は地域に根ざした地場産業として地域経済の発展に寄与するとともに、地域の文化を担う大きな役割を果たしてきています。

しかし、明治時代以降、工業的な大量生産を取り入れたものもあります。用具や材料は日常において用いられないものもあることから、厳密に定義することはできません。一部は文化財保護法による美術工芸品として重要文化財・重要有形民俗文化財に指定されているものや、伝統的工芸品産業の振興に関する法律によって指定される伝統的工芸品があります。

経済産業大臣が「伝統的工芸品」を指定しています。現在、全国で240品目が「伝統的工芸品」として指定されています。

一般の「伝統工芸」などの呼び方とは別に、「伝統的工芸品」という呼称は、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」で定められました。

1.陶磁器

陶器と磁器は、原料が陶土(粘土)か陶石(石)かであることが大きな違いです。原料の違いによって、見た目や手触り、保温性、耐久性などが異なります。

陶器とは有色粘土を素材とした焼きもの。焼き上がった際に土の色味が出て、全体に厚みがあり、刷毛目や粉引きなどの装飾方法が特徴的です。陶器の代表的なものに益子焼、瀬戸焼、小鹿田焼などがあげられます。

磁器とは白色粘土にガラス質の長石、珪石 (けいせき) を加えたものや、陶石を素材に用います。素地の色は基本白で、その白さを生かし、鮮やかな色絵が施されます。ガラス成分を多く含むことで、薄くても「石もの」といわれるほど硬く、指で軽く弾くと「チン」と高い音がします。代表的なものに有田・伊万里焼や京焼、砥部焼などがあります。

また、陶器と磁器の中間の性質を持ち、陶器のような土の風合いを持ちながら、磁器のように吸水性がほとんどない「せっ器 (半磁器。ストーンウェアともいわれる) 」もあります。粘土や陶石を原料に焼かれた器すべてを「陶磁器」と総称し、日本では一般的に「やきもの」と総称されます。英語では「POTTERY」といいます。

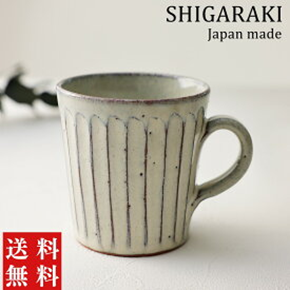

信楽焼

滋賀県甲賀市信楽町を中心に生産されている陶磁器で、天平時代に生まれたといわれる日本六古窯のひとつです。素朴な風合いと、赤褐色やピンク色などの美しい火色が特徴です。

マグカップ 白 白彫

口径8.5cm × 高さ 9cm 容量300cc

1200年以上続く、良質の土の産地に根付いた信楽焼。しっかりと安定感があり、手作りの温かみが感じられるマグカップ。北欧の食器を連想させ、イベントでも最終日を待たず売り切れてしまう、大人気のシリーズです。

美濃焼

岐阜県東濃地方で生産される陶磁器の総称です。日本最大の陶磁器の生産地で、国内の陶磁器生産量の約半分を占めています。

プレート L クラシコ 北欧

美濃焼 大皿 23.5cm

日本民芸のあたたかさと北欧ヴィンテージのたたずまいをコラボレーション。

民芸調の深みのあるハンドペイントの味わいを洗練された北欧デザインで再現したNEOクラシック商品です。

2.漆器

漆器は、日本各地の職人がさまざまな技法を用いて作り上げ、漆器にしかない独自の魅力を兼ね備えています。ウルシの木から樹液を採取し濾過、精製した漆(ウルシ)を塗料にし、漆を器に塗ると、強い接着力や抗菌性があり、従来よりも耐熱性や耐久性に優れるだけでなく、独特の色合いが生まれるのが特徴です。この漆の力を活かし、日本では縄文時代から木や紙製の食器の天然コーティング塗料、装身具の接着剤として使われてきました。装飾品や芸術品にも用いられ、漆器は英語で「Japan」と呼ばれることもあるほど、日本の伝統的な工芸品です。

使うほど輝きを増してくる :漆器は、職人が漆を何度も塗り重ねることにより、独特のつやが発生するのが特徴です。日常生活のなかで使われていくたび、徐々に粒子が削れて、つやが増していく性質をもっています。

日常的に使えるものがそろっている :お椀、お皿、鉢・ボウル、湯呑・カップ、箸、正月などに使う重箱のように、特別な日を彩る食器としても活躍しているのが漆器の特徴です。

料理をおいしい状態のまま食べられる :耐熱性に優れている漆器は、料理の温度を保てるため、おいしい状態のまま食べられます。熱い汁物を入れても、漆器の表面は熱くなりにくく、手で直接持っても問題ありません。

長く使い続けられる :漆器は、何度でも補修や塗り直しができるように作られているため、長く使い続けられます。塗装が剥げたり、傷ついたりしても、職人の手で修復をおこなえば、半永久的に使用できます。

会津塗

福島県会津地方で江戸時代から伝わる漆器の伝統工芸品です。縁起の良い意匠や多彩な加飾が特徴で、丈夫な塗りと熱いお湯にも強いため、日常使いにおすすめです。

吉野汁椀 溜 φ10×H7cm

お味噌汁やお吸い物にピッタリ。純和風の汁椀。食洗機・レンジOK!

福島県の西部に位置する会津地方に江戸時代から伝わる伝統技法で作られた工芸品。 会津地方は、盆地特有の湿潤な気候が漆を扱う環境として適していました。

山中漆器

石川県加賀市の山中温泉で生産される漆器で、木地の美しさが特徴の伝統工芸です。木目模様を生かし、自然な風合いを表現する、山中塗の大きな特徴です。

山中漆器 9.0 丸盆 かがやき

丸盆 光輝 黒

木目模様を生かし、自然な風合いを表現する、日常使いの漆器として幅広く親しまれています。また、戦後にはプラスチック樹脂の素地にウレタン塗装を施した合成(近代)漆器の生産にも取り組んでいます。

3.和紙・文具

和紙は日常の実用品としてではなく、優美な和紙は美術の分野などで、耐久性、強靭性を活かし文化財の修復に使用されるほか、地球環境に優しい製品として、日本のみならず世界中から注目を集めています。

美濃和紙(みのわし)は、岐阜県の自然豊かな土地で、和紙の原料となる楮(こうぞ)を採取して和紙が奈良時代から作られています。薄さと丈夫さ、美しさが美濃和紙の大きな特徴です。岐阜では、美濃和紙が発展したことから、美濃和紙から作られる岐阜提灯、岐阜和傘などの工芸品も生み出されています。

赤間硯(あかますずり)は、山口県下関市や宇部市周辺で作られている硯です。赤間石という硯に適した石が原材料で、発色も伸びもよい墨汁ができるとされています。赤間石は粘り気が強いため彫刻がしやすく、原石を活かした野面(のづら)硯に加えて、美しい彫刻を施した彫刻硯や蓋つきの硯などもあります。

熊野筆(くまのふで)は広島県安芸郡熊野町で作られている伝統工芸品です。熊野筆の特徴はヤギやウマ、シカ、タヌキ、イタチ、ネコなどの獣毛を原料としているところです。穂先の毛を切り揃えず、「コマ」という木型を使用し穂先を出します。自然毛を生かすことにより毛先が繊細で、適度なコシも持ち合わせた筆となります。

鈴鹿墨(すずかすみ)は三重県鈴鹿市白子地区で生産されている墨です。墨としては日本で唯一伝統工芸品に指定されています。鈴鹿墨の特徴は天然のゼラチンである膠(にかわ)を使用し、伝統的な制墨を行うことで生み出される発色やにじみ、基線の良さ、抜群の書き味、年月を経ても変わらぬ墨色です。

熊野化粧筆

熊野町は、江戸時代末期から筆の製造で、筆の全国シェア8割以上の生産量を誇る日本一の筆の都です。熊野筆は、経済産業大臣より伝統的工芸品に指定されています。

メイクブラシ ブラシセット

メイク 雑貨 リップ ブラシ チップ チーク フェイス アイシャドウ アイメイク メイクブラシ 熊野化粧筆、新色6本セット&ポーチ

熊野の化粧筆は、品質の高さから、ハリウッド女優やメイクアップアーティスト達にも愛用されています。

鈴鹿墨

鈴鹿の気候風土が墨作りに適したものであることから、発色のよさが特長で、上品で深みがあり、基線とにじみがマッチすることから、多くの書道家に愛用されています。

色の墨 雪月風花 2丁型

全8色セット 伝統工芸士伊藤亀堂作

鈴鹿墨は墨染め用又は紋書き用として、より精度の高い高級な墨をとの需要に答えて開発され、その後文房としての用途が多くなり、 それまでに培った高度な技術力と高い品質を結集し、銘墨を作るようになりました。

4.織物・染色品

「染織」とは染め物、織物の総称で、布を「染める」ことと「織る」ことです。 染めていない糸で織り上げた織物(白生地)に染料や顔料を用いて表現されたものを「染色作品」と呼び、糸の段階で染め、その染めた糸を用いて織りあげ、表現されたものを「織作品」と呼びます。

「染物」とは白生地を織ったあとに染料で染めたものを指します。 生地にただ色を付けるのだけではなく、染料で模様を描いたり模様を付けたりするために、様々な染色技法が生み出されてきました。 着物に様々な種類の模様があることからも分かるように、特に染色技法が発展したといわれているのが江戸時代です。

染料を用いて染めた織物は、織る前の糸を染める「先染(さきぞめ)物」と、織り上がった布を染める「後染(あとぞめ)物」に大別され、それぞれ「無地染」と「模様染」とに分けらます。模様染には、布地に色を加えて形を表す描(かき)染、型染、摺(すり)染と、防染法を用いて布の一部に染料が染めつかないようにする絞染、板締絞、蝋纈(ろうけつ)染などがあり、両者が併用されることも少なくありません。

西陣織

京都の西陣で生産される高級絹織物です。歴史は古く、古墳時代にまで遡ります。平安時代以降に積み重ねられてきた高い技術の錬磨と、優れたデザイン創作が特徴です。

西陣織金襽 数珠入れ 数珠袋

選べる角形数珠袋-小兎・鳳凰紋-

京都で生産されている歴史ある紋織物・西陣織、華やかな金襴生地を使用し、一流の京職人の技術で一つ一つ丁寧に仕上げています。

数珠は「主珠:8mm」、たて約8.5cm×よこ約16cm×厚さ約1cm

京友禅

京都の伝統工芸品で、絹の生地に手描きや型染めを施した染織品です。日本三大友禅(加賀友禅、京友禅、江戸友禅)のひとつとして知られています。

トーヨー おりがみ 15cm

京友禅 10色入り(15cm/10枚)

京都の伝統工芸をおりがみにしました。柔らかい色調の上品で美しい友禅和紙です。

京友禅の特徴は、豊かな色彩と、絵画的に動物や器物を表現する友禅模様と呼ばれる文様です。

5.木工品・竹工品

木工品は杉、欅、桐、竹などを加工して作られる家具、道具、器などの工芸品です。木工の伝統的な技術には、釘を使わず板同士を組み合わせて作る「指物(さしもの)」、ろくろに固定した木材を回転させ刃物で削りながら形作る「挽物(ひきもの)」、木材を刃でくり抜く「刳物(くりもの)」、薄くした木材を円形に曲げて繋ぎ合わせる「曲物(まげもの)」などがあります。竹工には、弾性のある性質を生かし、割いた竹を編み込む技術が数多くあります。

南北に長く四季のある日本では様々な樹木の生育に助けられ、建築や調度、什器として世界でももまれにみる技術の発達と独特の美を生み出しました。 日本人が使った木工品の最古の例としては、兵庫県明石市西八木遺跡で5~6万年前の板状の木製品の出土品が知られています。

竹細工(たけざいく)は、竹を加工したり、竹ひごを編み込んで細工物を作ったりすることです。日用品・農具・漁労具などの「荒物」、茶道具などの「工芸品」、竹とんぼや水鉄砲といった「玩具」の中で、竹を素材とした細工物のことを指します。

竹ひごの編み込み方・編組(籠目)の種類には、基本となる六つ目編み、四つ目編み、ござ目編み、網代編み、さらには、異なる太さのひごを駆使した波網代や、麻の葉編み、松葉編み、やたら編みといった装飾的な特徴を高めたものなど、用途に応じて様々なパターンがあります。

樺細工

秋田県仙北市角館町で生産されている、山桜の樹皮(樺)を木地に貼り付けて作られる伝統工芸品です。樹皮の光沢と渋い色合いが特徴で、幅広い製品が作られています。

樺細工 桜皮細工 胴盛茶筒

ヤマザクラ類の樹皮を用いて作られる工芸品を樺細工(かばざいく)といいます。独特の技法によってヤマザクラの樹皮特有の光沢を生かした、渋くて奥深な色合いが、伝統的工芸品として広く愛用されています。製品として茶筒・茶櫃、文箱などがあります。

箱根寄木細工

箱根山系で採れるさまざまな木の色を生かして、幾何学模様を組み合わせて作る伝統工芸品です。江戸時代後期、当時の宿場町であった畑宿で生まれました。

秘密箱(からくり箱)

Japanese puzzle box

7回仕掛けのスタンダードな秘密箱。

種板を薄く削ってシート状にしたものを小箱などに貼る「ヅク貼り」と、種板そのものをろくろでくり抜いて加工する「ムクづくり」の2つの技法があります。

6.金工品

金属を素材に作られる工芸品が「金工品」。日本でも古くから、銅や錫、鉄、銀などを使って暮らしの道具が作られてきました。金工品はさまざまな金属を加工して作られる工芸品で、日本でも多くの工芸品が作られており、越後三條刃物や高岡銅器、南部鉄器、東京銀器など日本の伝統的工芸品に指定されているものも多くあります。

日本で金工品づくりが始まったのは弥生時代ごろです。大陸から青銅や鉄を作る方法が伝わり、稲作に使う道具づくりが始まりました。その後、暮らしの道具だけでなく、銅鏡や銅鐸など装飾品や祭事の道具が作られるようになり、さまざまな装飾技術も生まれました。

奈良時代には鋳物(溶かした金属を型に流し込む方法)や鍛造(熱した金属を叩いて形を作る方法)、鎚金(金属板を叩いて形を作る方法)など、基本的な金工品の製造方法が開発されていき、鎌倉時代には金属製品を作る職人が社会的な地位を得ていきました。刀を専門に作る刀鍛冶が生まれたのもこのころです。

金工品も使うほどに変化する「経年変化」があり、南部鉄器は使いこむと白い湯垢がつき、錆びにくく、おいしいお湯を沸かせるようになります。銅は使うことで酸化し、色合いが変化します。新品の輝きとはひと味違う、つややかな色合いに魅せられる人も少なくありません。

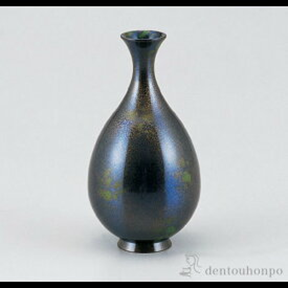

高岡銅器

富山県高岡市で生産される銅器の総称で、日本の伝統工芸品です。茶道具や仏具、花器、梵鐘、仏像、銅像など、幅広い製品が作られています。

銅製花瓶 飛翔

ガラス フラワーベース 花器 一輪挿し

高岡銅器の発祥地は、千保川沿いの金屋町、慶長14年 (1609)、加賀藩主・前田利長公が、近郷から7人の鋳物師 (いもじ) を招いたのが始まりです。明治6年 (1873)にウィーン万国博覧会で確固たる地位を築きました。

肥後象嵌

熊本の伝統工芸品です。始まりは約400年前、藩主に仕えていた鉄砲師が銃身や刀の鍔に象嵌を施したことが始まりといわれています。

ピアス 三角幾何学 PE-09

ドロップ型 スタッドタイプ

黒の落ち着いたベースとゴールド(純金)のコントラストで高級感を生み、さりげなく存在感を出してくれます。純金にしか出せない輝き、職人にしか出せないデザイン、熊本の伝統工芸品、肥後象嵌ならではの逸品です。